Page 49 - 家在科技新城2018年总第1期

P. 49

文苑 Literature Literature 文苑

46 47

队指导一下。”或许是自小的热爱,苗树章在指导过程中学习

ࠧࡼཨ൜֥ख 很快,悟性很高。田凤云便正式收他为徒弟,开始系统地教导

田树章学习山东梆子,他一生的痴迷也就从此开始。

“梆子戏最重要的就是人物塑造和唱腔,掌握好这两门

■编辑 / 褚思雨 功夫,这出戏就是成功的,就是打动人心。”

在人物塑造方面,苗树章说,每出戏都要注重刻画人物

的内心,演戏演的是人物的内心情感。从台词的语气、语调到

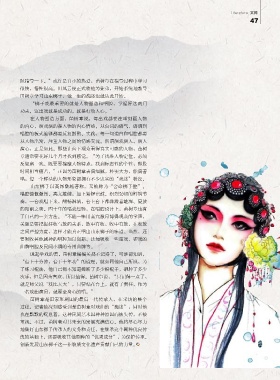

山东梆子,起源于山陕梆子,又称“高调梆子”,简称“高调”或“高 唱腔的板式旋律都要反复斟酌、实践,每一句道白和唱腔都要

梆”,是流行于鲁西南及鲁中地区的汉族地方戏曲剧种。自明末清初形成后, 从人物出发,注重人物之间的情感交流。所谓演戏演人,演人

距今已传承了近 400 年的历史,在流传过程中,结合各地风俗民情与方言, 演心,正是如此。那些让台下观众看得真实可感的人物,苗树

形成了具有浓郁地域特色的梆子腔特征。济宁地区具有丰富的民族文化积 章通常要花好几个月才找到感觉。“为了找准人物定位,必须

淀,戏团众多,名角辈出,是山东梆子的主要发源地,田家班梆子剧团便 反复磨一戏。既要要揣摩人物特点,找到标志性的个性,那段

是其中代表性的剧团之一。 时间相当痛苦。”正因为苗树章表演细腻,朴实大方,能演善

田家戏班子最初成立于清代光绪年间,在山东鲁南、鲁西南一带,很 唱,每一个鲜活的人物形象都拥有不少忠实的“戏迷”粉丝。

有名气,他们所演出的一些戏曲至今仍在鲁南、鲁西南一带流传。在济宁 山东梆子以高昂激越著称,又被称为“舍命梆子腔”。

高新区王因镇苗营村,十里八巷的人都知道老苗家有一个爱唱戏的儿子, 唱腔慷慨激昂、高亢雄健,加上紧锣密鼓、炽烈劲切的鲜明节

他就是田家班的第十一代传承人——苗树章,与后来很多唱豫剧又改唱山 奏,一台戏唱下来,酣畅淋漓,台上台下都洋溢着雄浑、豪放

东梆子的名演不同 , 苗树章可谓“听着梆子腔长大的”,是一路唱着正宗 的阳刚之美。四十年的唱戏经验,在唱腔设计上,苗树章也有

山东梆子走过来的非遗传承人。 了自己的一套方法。“不能一味用高亢激昂博得观众的掌声,

走进苗树章的老家,放置在角落里陈旧大箱子格外显眼。“看这些戏 关键是要把握好收与放的关系,放中有收,收中有放,在收放

第十一代传承人 济宁高新区王因镇苗营村田家班 箱就知道我们剧团历史了。”打开箱子,里面的服装道具唤起了苗树章的 之间严控力度,这样才能真正唱出山东梆子的味道。当然,还

回忆。“旧时各行各业,都有供奉本行祖师爷的规矩。如中医行业祖师为 要吸收其他剧种的唱腔加以创新。比如吸收一些笛戏、锣戏的

华佗,木匠业祖师为鲁班等。在戏曲行业,我们则尊老郎神为祖师爷。” 曲牌唱腔及民间小调的专用曲牌等。

清末民初,汉剧艺人崇奉老郎神,并建立了传统的行会性质的老郎庙。艺 说起学戏的苦,苗树章摇摇头都不记得了,可谁都知道,

人对老郎神顶礼膜拜,并坚信“祖师爷赏饭吃”,如若开罪老郎神,就没 “台上十分钟,台下十年功”的道理。就如同他自己所说,为

有饭吃。直到现在,苗树章的田园梆子剧团也保留着这项习俗,以此来表 了练习棍法,他自己都不知道摔断了多少根棍子,砸肿了多少

达对老郎神的敬重。 次手,但是因为喜欢,所以值得。苗树章说,“只记得一点了,

谈起学习戏曲的经历,苗树章直说自己的机会好,运气好,他是田家 就是师父说‘戏比天大’,只要站在台上,就有了责任,作为

—— 苗树章

班第十代传承人田凤云的义子。“我从记事儿起便爱听戏、唱戏,鼓捣乐器, 一名戏曲演员,就要全身心的唱。”

不上学的时候便去村头听戏班子唱戏。他们在台上表演,我就在下面比划 苗树章是田家班剧团的最后一代传承人,在采访的整个

着学动作,低着嗓子轻唱。”当时苗树章观摩学习的戏班子便是田凤云所 过程,记者能深刻感受到是苗树章对戏曲的“痴迷”,同时他

在的田家班。几场演出下来,田凤云每次都能见到苗树章的身影,看出他 也在默默的叹息着,这种民间艺术因种种原因而被失传,不被

对戏曲的热爱,又怜悯他自小没了母亲,田凤云便收他做了义子。 重视。不过,苗树章对其未来的发展充满信心。他将尽心尽力

1978 年,苗树章进入王因公社文化站工作,主要负责家乡的文化活动 地做好山东梆子传承人的义务和责任,在继承这个剧种优良传

宣传,组织文艺汇演。“那一年,代表队马上要参加比赛,但还没有排好 统的基础上,还要吸收其他剧种的“优秀成分”,为保护传承、

戏曲节目,我就想到了干妈田风云,便上门请她们剧团来给我们公社代表 创新发展山东梆子这一非物质文化遗产贡献自己的力量。